こんにちは!

ムコパパです。

このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。

今年6月に、日本のSDGs達成度が19位に転落しました。

2017年に11位を記録して以来、5年連続の降格です。

なぜ私たちがSDGsに取り組む必要があるのか、このニュースを聞いてもいまいちピンと来ない方も多いのではないでしょうか?

SDGsの認知度は上昇傾向にありますが、何か実行に移しているという人の割合はまだまだ低調と言わざるを得ません。

ですが今後SDGsは間違いなく、2030年から以降にかけての「世界共通の新しい価値観」となって普及していきます。

その波に乗り遅れては、企業として、個人として、「非常識」のレッテルを張られてしまう可能性があるのです。

2030年までまだ8年ある今だからこそ、SDGsについてしっかり学んでおく必要があります。

でもSDGsって、どこまで勉強したらいいの?

実はSDGsには、その知識や応用力を試す「SDGs検定」があります。

SDGs検定とは、一般社団法人SDGs推進士業協会が実施する、SDGsの基礎と応用が問われる検定です。

今回ご紹介する本は、そのSDGs検定の教科書的著書であり、また重要な参考文献としても認定されている一冊です。

こちらを監修された蟹江先生は、「未来を変える目標 SDGsアイデアブック」の監修にも同様に携わっているSDGsの権威的教授です。

ポケットに収まるサイズの本ながら、この著書にはSDGsの基本はもちろん、企業・自治体・個人がSDGsにどう取り組むべきかがわかりやすく記されています。

社会人から学生まで、幅広い方のSDGs学習をサポートしてくれる守備範囲の広い一冊となっております。

今回はこの著書をレビューしていきます。

- 「SDGs 持続可能な開発目標」の概要

- 企業、自治体、個人がどうSDGに取り組むべきか

- ポスト・コロナの世界の歩き方

一緒に学んでいきましょう!

企業のSDGsへの取り組み方3選

企業は自らの事業によって、個人や自治体では到底手の届かないステークホルダーにまでSDGsアクションを拡大できることが強みです。

企業のSDGsへの向き合い方・取り組み方は以下の3点です。

- 「三方良し+未来良し」の「四方良し」を目指せ

- イノベーションの起爆剤として利用する

- リスク回避のためにSDGsを利用する

①「三方よし+未来よし」の「四方よし」を目指せ

SDGsの本質は決して真新しいものではありません。

私たち日本人は昔から、「事業によって消費者と社会へ貢献することが企業のあるべき姿」だとする考え方を持っていました。

その最たる例が「近江の商人」です。

「売り手よし。買い手よし。世間よし」

近江商人の経営哲学のひとつとして「三方よし」が広く知られている。「商売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売といえる」という考え方。

引用:伊藤忠商事

近江の商人はそのビジネスモデルによって、自身の出身地だけでなく行商先も豊かにしていくというサステナブルなビジネスを築き上げていきました。

近江の商人が大切にした基本理念「三方よし」ですが、実は「三方よし」に「未来よし」を加えた「四方よし」こそが、SDGsの本質を表す最も的を射た言葉なのです。

企業のホームページを一度覗いてみてください。CSR・CSV活動についての釈明を公表しているページがあるはずです。

企業はそれらにどうやったら「未来良し」を組み合わせられるかを考えることによって、SDGsに取り組むと良いでしょう。

②イノベーションの起爆剤として利用する

SDGsは現状維持的な活動の延長線では、到底達成困難な目標だらけです。

だからこそ、SDGsの達成に取り組む過程で発生する「イノベーション」こそこれからの企業の新しい資産・企業価値になるはずです。

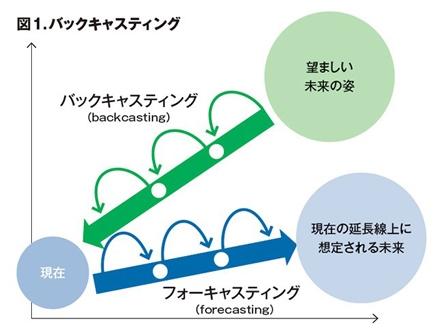

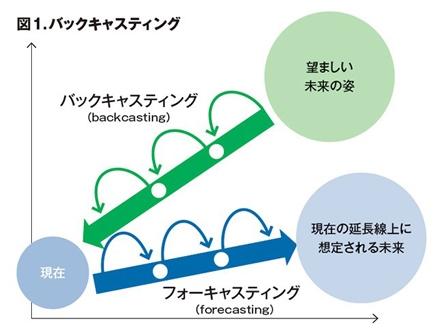

そのためには、目標から始める「バックキャスティング」思考が必要不可欠になります。

そこで新たな事業やビジネス、アイデアを生み出す「イノベーション」の起爆剤としSDGsを利用するのです。

努力をしないと越えられないような壁が現れたときは、企業として成功するチャンスです。

③リスク回避のためにSDGsを利用する

SDGsを学ぶことで、企業間取引におけるリスクを回避することができます。

なぜなら、取引先が倫理的に反する事業活動をしていた場合、自社が不利益を被るケースがあるからです。

たとえばスポーツブランドのナイキで起こった児童労働の例を参考にすると、ナイキはサッカーボールの生産を海外企業に外注していました。

しかしその外注先での児童労働や劣悪な環境での労働が発覚し、ナイキブランドの不買運動が起こりました。

SDGsに取り組むことで、取引先の不祥事によって発生する不利益を回避したり低減したりすることができるのです。

- 持続可能な社会の実現に向けた取り組みをCSV・CSR活動に取り入れる

- SDGsは企業にイノベーションを起こす起爆剤になる

- SDGsは取引先の不祥事からくる不利益を避ける役割を持つ

自治体のSDGsへの取り組み方2選

地方自治体はSDGsの17の目標の中でも、目標11「住み続けれられるまちづくりを」にフォーカスした活動を実践すると最も大きなインパクトが得られます。

なぜなら奇しくも新型コロナウイルスの蔓延によって、グローバル社会の「負の側面」が明らかになり、逆に自治体レベルで強靭な社会を形成することがコロナに対抗する手段として可能性が高いことが見いだされたからです。

例えば、度重なるロックダウンや外国人の出入りの制限、都道府県をまたいだ移動が制限されたりと、新型コロナウイルスの蔓延を防ぐために「人の交流」が絶たれてしまいました。

しかし自治体の一次産業を見直し「地産地消」を大切にした地域は、人の国際的な交流が絶たれたとしても少なくとも「食」に困ることはありませんでした。

SDGsは世界共通の達成目標ですが、それを地方自治体の小さな社会に落としこむことで、まず地域ごとの課題を解決することにつながるはずです。

- 各自治体の地方創生のためにSDGsを利用する

- SDGsを地域の達成目標に落とし込む

①各自治体の地方創生のためにSDGsを利用する

地方自治体においても、SDGsは地方創生のチャンスになります。

SDGsの目標11である「住み続けられるまちづくりを」はその入口となる目標であり、その目標を達成するために地方自治体で戦略を考えることは格好の「練習問題」になるのです。

たとえば、2018年に始められた「SDGs未来都市」モデルをご存じでしょうか?

SDGsを取り入れた見本となるまちづくりをした都市を選定する活動で、2020年までに93都市が選定されました。

選定された都市は、「住み続けられるまちづくり」を目指すモデル事業を実現させ、未来のほかの都市の模範解答となるのです。

「この都市の取り組みならうちも取り入れられるかも!」と相乗効果を得る狙いもあります。

②SDGsを地域の達成目標に落とし込む

各都市はそれぞれ「課題」を抱えています。

SDGsは世界の課題を解決するための達成目標ですが、それを地方の課題解決のための達成目標に落とし込めば、持続可能な地方創生が実現できます。

たとえば、コロナウイルスの蔓延はグローバル化の「負の側面」を露わにしました。

ここでもし地域内で経済が回るようにしていれば、世界的な経済の停滞は起こらなかったでしょう。

「何が私たちにとってチャンスで、何が私たちにとって課題なのか?」

すぐにでも取り組んだり、達成できそうな目標があるとすればそれはその自治体にとってチャンスです。

一方で、レジリエンスな自治体の構築を妨げる課題を、SDGsは浮き彫りにしてくれます。

- SDGsに取り組む未来都市を参考に、自治体をレジリエンスな街にする

- SDGsは世界の課題を解決する目標だが、地方の課題を解決する目標にもなる

みんなのSDGsへの取り組み方2選

私たち個人がSDGsとどう向き合うかは、次の2つがあります。

- 「教育する」立場から「受け止める」立場になる

- 「社会課題を解決する研究の成果」としての商品やサービスを選ぶ

私たち一人ひとりは、世界を構成する住人ですが、同時に自治体を構成するパートナーでもあります。

大切なことは「持続可能な社会」を、次の世代である子供たちやプレ社会人にプレゼントすることです。

そのためには「大人の見本」や「親」として個人がどう振舞えるかが肝心になりますし、同時に私たちにできるもっとも身近で効果的なアクションです。

①「教育する」立場から「受け止める」立場になる

これからの未来を担う子どもたちにとって、SDGsは間違いなく世界共通の「常識」となり「価値観」となるはずです。

早いところでは、保育園や幼稚園の頃から子どもたちにSDGsに親しんでもらう取り組みが行われています。

たとえば、「みんなが今日残した給食の量」を発表することで、SDGsの目標2「飢餓をゼロに」に意識をもってもらう取り組みをしている幼稚園や小学校もあります。

子どものうちは、社会人と違い社会の仕組みを知りませんが、知らないからこそ力になることもあります。

柔軟な発想と、目標を達成するための課題選定、論理的な思考力を身に着けることが今後大切になることは間違いありません。

同時に大人は、彼らの考えを寛容に、かつ対等に受け止めることが大切となるでしょう。

②「社会課題を解決する研究の成果」としての商品やサービスを選ぶ

以前は「新たな素材、新たな発見、新たな概念や因果関係」を突き詰めることが研究開発の分野で重要視されていました。

しかし今後は、社会課題の解決や、研究者と課題を抱えたステークホルダーとの共同研究などが軸となっていきます。

なぜならSDGsの目標17「パートナーシップで目標を実現しよう」によって、国や行政、企業やNPOが垣根を越えて同じ未来を見据え、課題解決に取り組んでいるからです。

企業はその答えとして商品やサービスを私たちに提供してくれます。

私たちにできることは、企業が提供する商品やサービスにどんなサステナブルな配慮がなされているのかに関心を持ち、見極めるためにSDGsを学ぶことです。

SDGsのこれから~ポスト・コロナの道しるべ~

新型コロナウイルスの蔓延が人類史上に与えた影響は大きく、将来歴史を振り返った際には「コロナ前」と「コロナ後」に分けて歴史を語る日が来るでしょう。

国家間の自由な往来が不可能になってしまい、各都市のロックダウンや大規模パンデミックにより人々のパートナーシップが途絶えたため、SDGsの目標達成が遠のいてしまったのは紛れもない事実です。

人々が国境に縛られずに繋がったグローバル化の「負の側面」を露わにしてしまったコロナウイルスですが、人類はここから立ち直らなければなりません。

私たちが新型コロナの影響から立ち直るためにやるべきアクションは、すべてSDGsに書いてあります。

なぜならSDGsの目標はいずれも、グローバル化を見直して、世界の各地域をレジリエンスに再生する視点をもった目標だからです。

新型コロナウイルスは、環境の変化に対応しようとしたウイルスの進化が発端であり、その背景に気候変動や地球温暖化があるとすれば、その修正方法もSDGsは示しているのです。

ポスト・コロナの道しるべとして、SDGsは機能するのです。

- 企業は自社のイノベーションリスク回避にSDGsを利用する

- 自治体は地域の課題解決とレジリエンスな街づくりにSDGsを利用する

- 私たちは次世代の柔軟な考えを受け止めるためにSDGsを学ぶ

- 商品やサービスにどんなサステナブルな工夫がされているかに関心を持ち、見極める

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。

これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!

まずはできることから!

できそうなことから!