こんにちは!

ムコパパです。

このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。

SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は、17個目の目標にしてSDGsそのもののゴールでもあります。

「誰ひとり取り残さない社会」の実現のために、「全員が参加しあって目標に向かって進む」ための目標です。

SDGsの達成のためにはそれぞれの国が取り組むこともあれば、国際協力が必要なこともたくさんあります。

しかし2022年現在の世界は、国際協力が進んでいるとは言えません。SDGsの目標の達成は個人やひとつの国では達成不可能であるからこそ、パートナーシップが重要な鍵となるのです。

パートナーシップと言われても、国によって事情が違うんじゃないの?

いきなり違う国との価値観を合わせることは難しいけど、長い目で見ることと、身近な人との関係から考えることが大切だよ

パートナーシップとはつまり、ステークホルダー同士の利害の一致を探っていくことに他なりません。

そのために必要なことがいくつかあります。

- 身近な人たちとパートナーシップを築く

- アウトサイドインで地域や集団の問題を自分事として捉える

- 相手の気持ちに立って考える

「パートナーシップで目標を達成しよう」では、特にマインドセットに通じるところがありますが、「アウトサイドイン」や「相手の気持ちに立って考える」はビジネスだけでなく学校や職場の仲間と良好な関係を構築し課題の解決につなげる大切なマインドです。

僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。

しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。

SDGsの集大成といっても過言ではない目標17ですが、2030年以降も「持続可能な社会」を維持・発展できるかに関わる重要な目標であることに間違いありません。

なぜならパートナーシップなしに「持続可能な社会」は成り立たず、自分ファーストな国が乱立すればたちまち社会は持続不可能な事態に陥るからです。

この記事では世界と日本の現状と、私たちにできることを紹介します。

- 世界のパートナーシップの現状

- パートナーシップを実現するには

一緒に学んでいきましょう!

のターゲット

- 17.1 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。

- 17.2 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。

- 17.3 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。

- 17.4 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。

- 17.5 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。

薄まる世界のパートナーシップ

外国とのパートナーシップはうまくいっていないの?

国がお互いを理解し合うためにはとても時間がかかるんだよ

SDGsの17個の目標を実現するためには、各国の自主的な努力だけでは達成できません。

国家を越えて未来を見据えた努力が必要です。

しかし国とは、周辺の国々とのやり取りの中で出来上がった歴史が必ずあります。

その歴史の中には対立であったり支配であったり、負の歴史も付き物です。

過去は過去、未来は未来、そう割りきれれば話は早いのですが、そうはいかないのが国家間のやりとり「外交」の難しいところです。

特に課題となっているのが「開発途上国への援助の具合」と「自国の発展を優先する具合」です。

薄れる開発途上国への援助

2018年に先進国を中心とする政府や政府関係機関が、開発途上国の経済や社会の発展、福祉の向上のために、開発途上国や国際機関に資金や技術を提供する政府開発援助(ODA)に使われた金額は、2017年に比べておよそ40億ドル(2.7%)減少しています。

ヨーロッパ諸国で、難民の受け入れなど国内での負担が大きくなってしまったことが主な理由です。

また、ODAの大半を占める二国間援助(支援する国と支援される国の二国間で行われる援助)では、特に開発が遅れている国への援助と、アフリカ諸国への援助が、いずれも減少しています。

- 2018年のODAの総支援額は前年比2.7%減少

- ODAのうち二国間援助は開発の遅れている国やアフリカ諸国への援助が減額

新型コロナと○○ファースト

さらに、自由な経済や貿易の考え方に背いて国内の市場を保護したり、資源の供給で外国を差別したりする「自国優先主義」といった考え方が広がっています。

典型的な例が、アメリカのトランプ前大統領でした。

「アメリカ・ファースト」を掲げ、外国と協調することよりも、アメリカの利益を優先する考え方が推し進められました。

そして、新型コロナウィルスが世界的な広がりを見せたことで、一時多くの国々が外国との人的交流を閉ざし、国内の感染症対策に取り組まざるを得ない状況に陥りました。

トランプ前大統領の時、パリ協定から脱退したこともニュースになったね

パリ協定はSDGsの要にもなる国際協定で、CO2の削減目標に触れた大事なものだったんだ

日本の現状

日本ではパートナーシップはどのくらい進んでいるの?

企業と大学や、地方自治体とNPOなどの、枠組みを超えた取り組みが進んでいるよ

埋まらない世代間ギャップやジェンダーギャップ

いわゆる「Z世代」「SDGsネィティブ」と呼ばれる若年層は、学校でSDGsを含めて様々な新しい課題についての学習をしてきています。

しかし、中年世代以上の人たちからすると「意識が高い」と他人事のように思われてしまうケースが多いのが現状です。

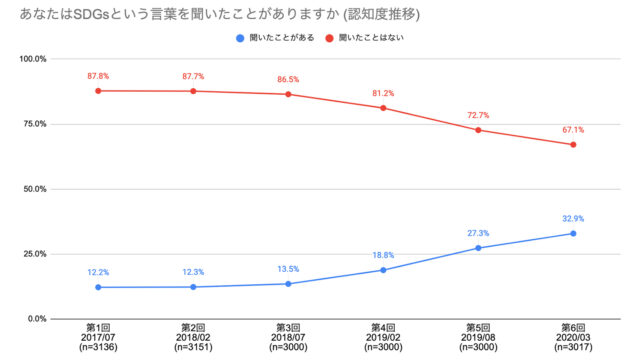

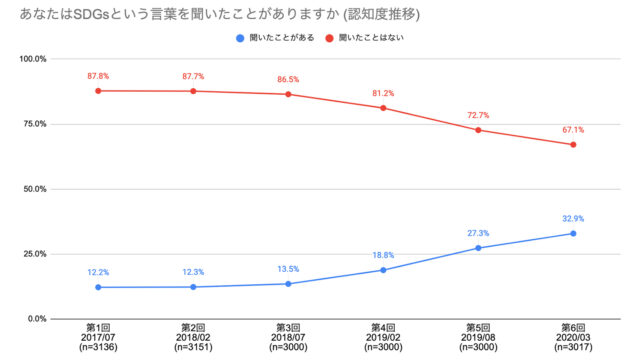

ある新聞社のアンケートでもおよそ75%の人が「SDGsという言葉を聞いたことがある」と回答していますが、SDGsに関する取り組み状況について「すでに取り組んでいる」という回答はおよそ10%にとどまっています。

SDGsという言葉を知っていても行動に移している人は少ないことが課題です。

そこで内閣府及び経済産業省は、大企業と中小企業が共に成長できる持続可能な関係を構築するために「パートナーシップ構築宣言」を呼びかけています。

これは、サプライチェーンの取引先や事業者との共存共栄を進めることで、持続可能な事業運営を可能にすることを目指しており、現在ではおよそ10,000社が登録しています。

さらに大学とNPO法人が連携して、パートナーシップを構築する例も見られます。

地域活性化や過疎化の問題に取り組むことで、持続可能な地域づくりを目指しています。

- 「Z世代」を中心にSDGsの学習が進んでいる一方で、それ以前の世代との意識のギャップが課題

- 政府主導で「パートナーシップ構築宣言」が進んでいる

- 大学、NPO、地方自治体なと枠組みを越えたパートナーシップが実現しつつある

ESGという新しい企業価値

投資の世界でもSDGsが注目されています。

「ESG投資」と呼ばれるもので、環境(Environment)に配慮した事業をおこなっているか、地域コミュニティーや社会(Social)に貢献しているか、企業内の働き方や労働環境の改善など企業統治(Governance)を大切にしているか、などの視点を評価して、投資を行うことです。

投資家の中には、環境や人権問題に積極的に取り組む企業を応援しようという意識が高まっています。

しかしまだまだSDGsの達成に向けた行動を起こしていない企業も多く、ESGを始めとした新しい価値観の転換に乗り出せていないのが現状です。

なのでいかにパートナーシップが大事といっても、ESGを念頭に置く企業とそうでない企業の間の「意識の差」があるとなかなか達成には近づけません。

私たちにできること

パートナーシップと言われてもピンとこないけど、何をしたらいいの?

友達と未来とSDGsのことについて話し合ってみよう。

やってみたいこと、やりたいことがあったら飛び込んでみよう!

私たち個人で「パートナーシップで目標を達成しよう」を実現するためにできることは、以下のようなものがあります。

- アウトサイドインで問題を自分事として捉える

- 誰かの「やってみたい」に協力する

- 「やってみたいこと」を発信する

アウトサイドインで問題を自分事として捉える

「アウトサイドイン」とは、周囲の問題の原因を自分の中に持つ考え方です。

自分の中に原因があるということは、自分を変えることによって周囲の問題を解決できる可能性があり、前向きなアプローチに取り組みやすくなります。

逆の考えで「インサイドアウト」がありますが、これは周囲の問題の原因を自分の中から外的要因に転換する考え方です。

インサイドアウトでは、周囲の問題に対して主体的なアクションが取れません。

また「アウトサイドイン」の考え方は、国や宗教や価値観の異なる人とのパートナーシップを築く際にとても重要な考え方です。

なぜなら相手との様々な「違い」という問題に対して、自分を変えることによって歩み寄り、相手との共通の利益を模索できるからです。

「なんでわかってくれないんだ」という考え方より、「どうしたらわかってもらえるだろう」と考えましょう。

誰かの「やってみたい」に協力する

SDGsによって価値観が大きく変わっている現代において、「このままではいけない」「何かを始めてみたい」と思っている人は増えています。

特に最近では「クラウドファンディング」などで協力者と協賛金を募り、アイデアを形にしたり会社を立ち上げたりすることが容易になりました。

またネットショップを開店するアプリケーションサービスも充実し始め、誰でも簡単に自分の商品を発売できます。

自分の価値観と近い人を探して、彼らの活動に協賛したりサービスを利用してみましょう。

「やってみたいこと」を発信する

SDGsを学んで「やってみたい」「やりたい」ことがあったら、それを仲間とシェアしてみましょう。

最初は勇気がいることかもしれませんが、声をあげれば誰かの目に必ず留まります。

たとえ子どもであっても、お年寄りであっても、社会人であっても、SDGsの達成のためにやりたいことが見つかったならそれは大きなチャンスです。

ここで面白い事例を紹介します。

事例①月夜の農作業「新・ムーンライト伝説」

農作を放棄された土地をなんとか有効利用したいと始まった取り組みで、満月の夜に大人も子どもも農作業をやってみようという活動です。

始めたのは中高生で設立された株式会社「氷川のぎろっちょ」様。

昼間の暑い日差しを避ければ農作業も苦ではない、子どもは満月の夜にみんなで集まって何かをするワクワクがあるという相乗効果の上に、交流を主な目的としたイベントです。

事例②小学生起業家の挑戦「moco Earth」

地球上のゴミ問題を解決するために小学生起業家が始めた、アップサイクル事業やイベント開催などを手掛ける会社です。

廃材を利用したアートの販売や、ワークショップ、Youtube動画などを幅広く手掛けています。

SDGsに取り組むのに早すぎることはないんだね!

逆に言えば、思い立ったら行動に移していくべきだよね。

2030年はすぐそこだよ!

- 新型コロナウイルスの蔓延で、世界中のパートナーシップが弱まってしまった

- 問題を自分事として捉える「アウトサイドイン」の考え方が大切

- 何かをやってみたいと思ったら声をあげる。やってみたいと声を上げている人に協力する

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。

これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!

まずはできることから!

できそうなことから!

SDGsを学ぶには、こちらの書籍がオススメです。小学生でも分かりやすく、大人でも体系的にSDGsを学べます。

この他にもSDGsに関する書籍を紹介しています♪

下記のリンクを是非読んでみてください!