こんにちは!

ムコパパです。

このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」は、「飢餓を終わらせ、全ての人が栄養のある食料を安定して得られるようにするとともに、それを支える持続可能な農業を促進する」というものです。

日本は「飽食の国」と呼ばれ、飢餓とは一見無関係に思える日常を私たちは過ごしています。

しかし、私たちの生活と「飢餓」には深い関係があります。

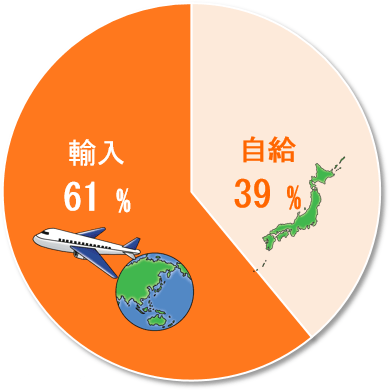

日本の食品自給率は約37%で、およそ6割を海外からの輸入に頼っています。

一方、まだ食べられるはずの食材が廃棄される「食品ロス」は、その半分が家庭から捨てられています。

食品の総廃棄量を換算すると、日本人は毎日1人1個のおにぎりを捨てながら生活しているとされています。

毎日おにぎり1個!もったいない…

もし廃棄される食糧が、飢餓で苦しむ人たちの手に渡っていたとしたら、世界の飢餓を救えるかもしれません。

また、日本のような先進国で問題になっているのが「栄養の偏り」です。

たとえ食品が身近に溢れていても、食費にかけられる生活費が少なければ、安い菓子パンなどで生活しなければなりません。

栄養が満足に摂られていないことも飢餓とするならば、先進国には栄養の偏りという飢餓状態が問題です。

この記事では、身近な飢餓を解決するために日常生活の中でできるアクションについてご紹介します。

僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。

しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。

私たちにできるアクションは4つあります。

- 買い物前の冷蔵庫チェック

- フードシェアリング

- フードドライブ活動

- 地産地消

まずは買い物前に冷蔵庫の中身をチェックして、余っている食材を間違って買い足さないことです。

フードシェアリングは、飲食店の売れ残りと「食べたい人」をマッチングするサービスです。

フードドライブ活動は、自宅に眠っている食材を食事に困っている人に寄付するサービスです。地方自治体やボランティア団体を通して、寄付する側と困っている側をつなぎます。

地産地消は、地元で摂れた農作物をできるだけ地元で消費しようという活動です。輸送の際に発生するCO2の削減と、輸送過程で発生する廃棄を減らす効果があります。

この記事ではこれらの活動について詳しく解説していきます。

ほんの少しの意識の変革が、日本と世界の飢餓をゼロにするきっかけになります。

- 世界の飢餓の現状

- 飽食の国・食品ロス大国【日本】

- 私たちにできること

一緒に学んでいきましょう!

- 2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。

- 2.2 5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。

- 2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び 高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

- 2.4 2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極 端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。

- 2.5 2020 年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生 種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統 的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。

- 2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強 化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜 のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。

- 2.b ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。

- 2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。

世界の飢餓の現状

世界には飢餓の人がどれくらいいるの?

世界のおよそ9人に1人は飢餓で苦しんでいるよ

飢餓で苦しんでいる人々は約8億人

多くの食料が捨てられている一方、世界の飢餓で苦しんでいる人の数は近年増加傾向にあり、2019年の時点で約8億人となっています。

これは、世界で約9人に1人が飢餓状態にあることを意味します。

また、低栄養によって発育阻害が起きている子供(5歳未満)の数は1.5億人です。

人が食べるために生産された食料の3分の1が捨てられている

FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では食料生産量の約3分の1に当たる13億トンの食料が毎年捨てられています。

これは、総生産量のうち、実際に食べ物として消費されている量は7割に満たないということを意味しています。

また、世界の生産量の半分近くを、世界人口の2割に満たない先進国が消費しています。

この食品ロスと食料供給の偏りにより、低所得の国が多いアフリカや南アジアで飢餓の問題が広がっています。

もしもこの捨てられる食糧が飢餓で苦しんでいる人に渡っていたら、飢餓問題が解決するかもしれないんだね

食料に恵まれている先進国に住む僕たちだからこそ、食事を残さない・買いすぎないことが大切だね

飢餓に苦しむ人がいる一方、食品ロスや供給過多が発生している。

日本の飢餓の現状

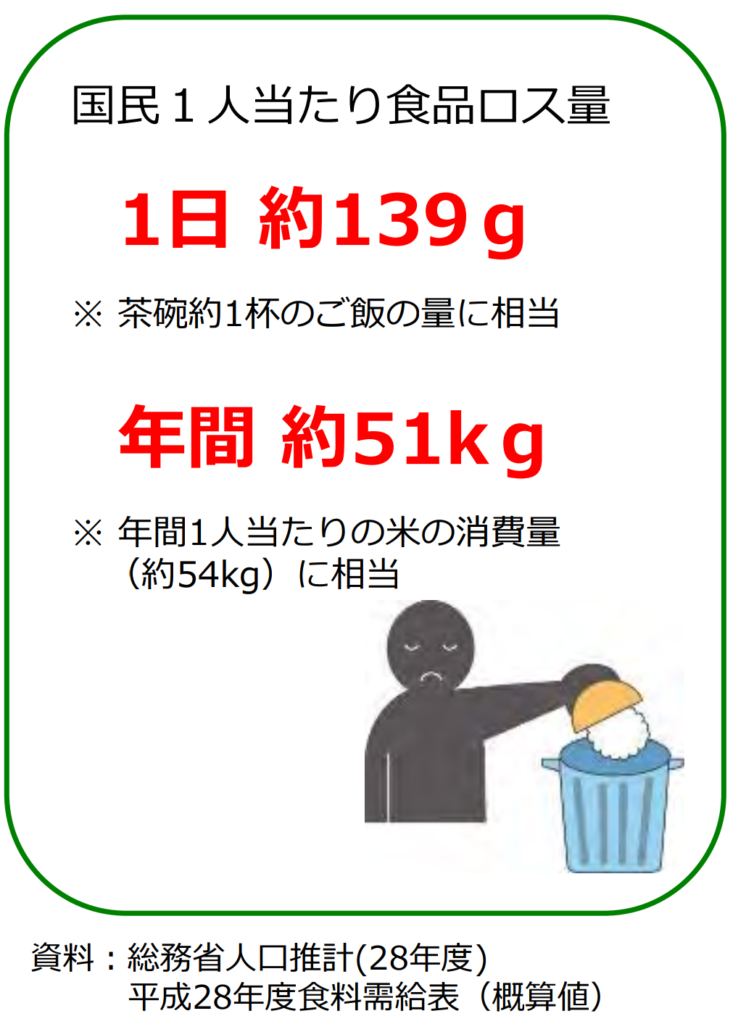

私たちは毎日お茶碗1杯分の食べ物を捨てている

日本の食料自給率(カロリーベース)は37%です(2018年)。

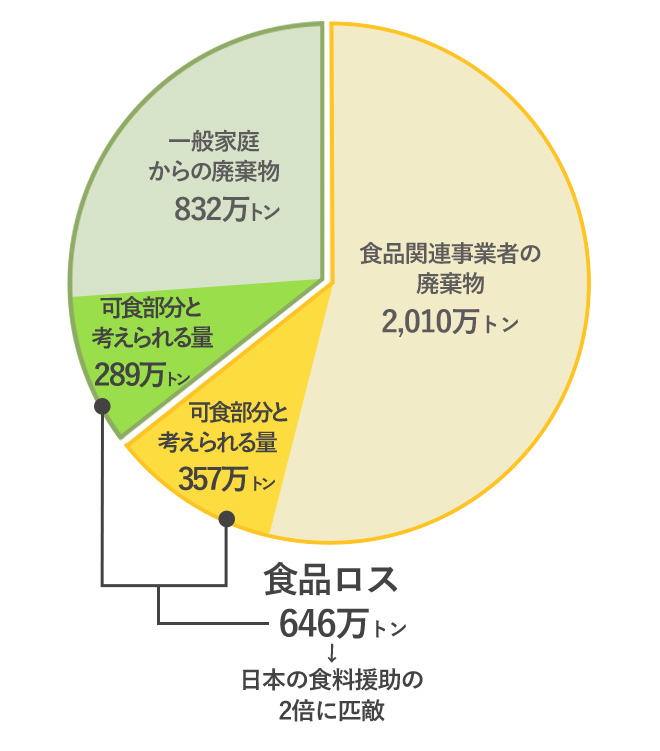

また、6割以上の食料を海外から輸入している一方、646万トンもの食品が食べられることなく捨てられています。

2019年のWFP(国連世界食糧計画)による食料援助量が420万トンなので、全世界の飢餓に苦しんでいる人のために援助された食料の1.5倍もの食料が、日本では捨てられていることになります。

そんなに捨てられているの!?知らなかった…

よく季節の食べ物がたくさん廃棄されていく映像を見るけど、食品ロスは意外にも家庭からが多いんだ

食品ロスの半分は家庭から

食品ロスと言うと、飲食店や量販店の大量廃棄を思い描くことが多いと思います。

そのイメージから日本における食品ロスは企業で発生していると思われがちですが、それは大きな間違いです。

年間646万トンの食品ロスのうち、その約半分にあたる289万トンは家庭から排出されています。

食べ残しや消費期限切れによって各家庭から毎日排出される食品ロスが、「チリも積もれば山となる」という言葉そのまま、大きな山となっているのです。

日本で暮らす子供の7人に1人が貧困状態

飢餓と貧困は密接な関係にあります。

厚生労働省の調査(2016年)によると、日本の子供の貧困率は13.9%であり、7人に1人の子供が貧困状態にあります。

貧困状態にあると食費にかけられるお金が少なく、安い菓子パンやお菓子などで空腹を満たすことが増えます。

野菜や肉が少なく、炭水化物と脂質ばかりの食事は栄養が少なく、栄養不足による肥満症に繋がることがあります。

肥満は食べ過ぎじゃなくて、栄養の偏りから来るんだね

SDGsの目標1「貧困をなくそう」

SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」

にも関わってくる問題だね

私たちにできること

世界の飢餓をなくそうと言っても、私たちにできることはないの?

日常生活でもできることがあるよ。まずは身の回りの飢餓をなくしていくことから始めよう。

食に関する私たちの行動を変えることによって、飢餓の問題は大きく改善に向かいます。

その例を4つ紹介します。

- 買い物前の冷蔵庫チェック

- フードシェアリング

- フードドライブ活動

- 地産地消

①買い物前に冷蔵庫の中をチェック【家庭の食品ロス削減】

私たちが今日からできる活動として、「買い物に行く前に冷蔵庫の中身をチェックする」ことがあげられます。

「もう無いと思って買ってきたものが、実は冷蔵庫の奥にまだあった」という場面は、誰もが一度は経験していることでしょう。

結局古いものは使いきれず、仕方なくゴミ箱に入れたことがある人もいるかもしれません。

②フードシェアリングの利用【お店で捨てられてしまう食品を減らす】

株式会社コークッキングが開発したフードシェアリングアプリ「TABETE」では、飲食店の閉店間際に売れ残ってしまっている商品と「食べ手」をマッチングすることで、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を減らす取り組みをしています。

このような売れ残りの廃棄を減らす取り組みは、さまざまなアプリやWEB上で広がっているので、これを利用することで食品ロスを減らすことができます。

③フードドライブ活動【家庭で眠っている食料を必要としている人の元へ】

フードドライブ活動とは、家庭に眠っている未開封で賞味期限前の商品を、食事に困っている人たちに寄贈する活動のことを指します。

買ったけれど好みに合わなかったり、たくさんもらって食べきれずにいる食料を、貧困等で困っている人たちに届けることができます。

④地産地消を意識した買い物【輸送での廃棄を減らす】

その土地でできた食べ物をその土地で消費することを「地産地消」と呼びます。

多くの食料を輸入に頼っている私たちの食生活の裏には、流通上で傷がついたり痛んだりして捨てられている食品がたくさんあります。

輸送の過程で鮮度が落ちると、味だけでなく栄養素も失われてしまいます。

輸送経路を短くすれば、その分無駄になる食品を減らすことに繋がりますし、輸送にかかるエネルギーの削減にも繋がります。

- 輸送による食品ロスの削減

- 輸送過程での鮮度の維持

- 輸送コストの削減

- 産地の一次産業の活性化

- 輸送時のCO2の排出量の削減

食料の供給のかたよりをなくす

2019年に約77億人だった世界人口は、2050年には約97億人にまで膨れ上がると言われています。

今のままの世界で人口が増えれば、それだけ飢餓で苦しむ人も増えることとなるでしょう。

世界の土地、資源には限りがあり、人口が増えた分だけ食糧生産を増やそうとしても限界があります。

そこで大切になるのが、生産した食糧をいかに無駄なく人々に届けるかという工夫です。

「お金を持っている国が食糧を買い、捨てている」ことと「お金のない国の人が食糧を買えず、飢えている」ことは表裏一体の関係性にあるのです。

食べ物を買うことが悪なのではありません。

大切なのは、「必要な食べ物を必要な量だけ買う」ことです。

【どこかで食べ物を捨てている人がいる傍ら、どこかで飢えて苦しんでいる人がいる。】この食糧供給の偏りを世界レベルで解消することが、飢餓をなくすことに繋がるのは言うまでもありません。

そしてその偏りは、私たちの生活する国、地方、家庭レベルにも存在します。

個人レベルの小さな取り組みが、世界の問題の解決に繋がります。

SDGs【目標2 飢餓をゼロに】の達成は、私たちひとりひとりの取り組みにかかっているかもしれません。

- 世界の飢餓は、食料供給のかたよりをなくすことで解決する

- 日本は食料の多くを輸入に頼っているが、食品廃棄量も多い

- 私たちの身近にある飢餓問題を解決するには、小さな意識改革から

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。

これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!

まずはできることから!

できそうなことから!

SDGsを学ぶには、こちらの書籍がオススメです。小学生でも分かりやすく、大人でも体系的にSDGsを学べます。

この他にもSDGsに関する書籍を紹介しています♪

下記のリンクを是非読んでみてください!