- SDGsは本当に達成できるの?

- SDGsはヨーロッパだけが儲かる仕組みって本当?

- SDGsの押し付けに疲れた

こんにちは!

ムコパパです。

このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。

SDGsを学んでいて、そもそも本当にSDGsは達成できる目標なのか疑問に思う瞬間はありませんか?

まして仕事の職場が急にSDGsの達成に向けて舵を切って、社内ルールが変更になったり上司の言うことがコロコロ変わったりすると、それに合わせていちいち行動を変えなければならないのだから、付いていく方は大変ですよね。

そんな中、一冊の本が反響を呼んでいます。

それがこちらの「SDGsの大嘘」です。

著者はテレビのトーク番組で辛口な意見を包み隠さず主張することで有名な生物学者、池田清彦先生です。

日本が目指すべきSDGsは次のようなものだと著者は述べています。

- 徹底管理された森林を持つ「里山」の再生

- 太陽光よりも地熱を利用した発電

- 遺伝子組み換え作物による農作物の効率的生産と過剰な殺虫の回避

社会や経済を良く知る著者だからこそ、日本は日本なりのSDGsアクションを行うべきだとする著者の意見は、SDGsやサステナブルなど、難解なものを鵜呑みにしてしまう日本人に警鐘を鳴らすものでもあります。

今回はこちらの書籍を詳しく解説したいと思います。

僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。

しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。

- 世界の貧困の現状

- 日本でも隠れた貧困が存在すること

- 身近な貧困を解決する方法

一緒に学んでいきましょう!

「SDGsの大嘘」の特徴

2022年6月に、日本のSDGs達成度が19位に転落したことが発表されました。

2017年の11位という結果から5年連続の順位降格です。

このままではSDGsの達成は無理なのでは?と不安に思うビジネスマンも少なくないはずです。

本書では、「SDGsはヨーロッパが自分たちの産業革命による大罪を隠そうとするペテンである」とか「SDGsはもともと矛盾だらけの達成不可能な目標ばかりである」など、SDGsの目標達成に向けて日々アクションしている人たちからしたら耳を疑う意見が数多く述べられています。

これは私たちから見たら時代の流れに逆行する主張だと思われても仕方ありません。

しかし本書の最後に述べられているのは、「日本がヨーロッパのマネをする必要はない」「日本は実は江戸時代にサステナブルな社会を実現していたんだ」とする著者の本音です。

- 日本の里山はサステナブルだった

- 江戸の街はサステナブルだった

著者曰く、日本の里山と江戸の街はサステナブルな仕組みで溢れていたと言います。

里山はもともと「自給自足を突き詰めた結果できた集落」であり、適度に間引きされた林や放牧のための草原などにより、人と自然のバランスが高度に保たれた環境であったと述べられています。

やがてエネルギー資源が木炭から石炭、電気へと変わっていくと人々は都会に集中し、廃れた里山には太陽光パネルが設置されて森林の現象を招きました。

江戸の街は人口密度が高く、人々は限りある土地の中で日用品をうまく使いまわして生活していました。

その中で作物を効率良く生産・再利用する技術が発達し、日本史上類を見ない人口の人々が生活を続けられたのです。

里山と江戸の詳しいSDGsは後程解説します。

まずは著者が「大嘘だ」とするポイントを解説していきましょう。

SDGsの嘘①人口を減らさなければSDGsは達成できない

著者はなんでSDGsはウソだなんて言ってるの?

地球上の人口が増えすぎたことが環境破壊の原因だとされているからだよ。

人口はこれからも増え続けると言われているから、SDGsだけでは環境破壊は止められないというのが著者の意見なんだ

増え続ける人口と、豊かになりつつある途上国を包摂的に守るための究極のSDGsは「人口を減らすこと」だと著者は述べています。

人が生活するために必要な「エネルギー」「水」「食糧」は有限だからです。

それらは世界の全人口で奪い合っている状態であると言っても過言ではない事実に目をつむり、SDGsは都合のよいスローガンを掲げているに過ぎません。

一度狩った動物の生息数が戻ったり、収穫した植物が再び成長する自然の回復力を上回る人口増加が、サステナビリティを壊しているのです。

人が飢えないように遺伝子組み換え作物などで効率よく農作物を増やそうとすることと、農薬を使用したり土地を開墾したりせずに陸の豊かさも守ろう、という目標は矛盾してしまいます。

足りない食糧や水の問題は、人口が減ることによって解決するでしょう。

しかし、アメリカや中国など人口を増やすことで発展してきた国からしたら、究極のSDGsはすなわち国の衰退を意味します。

アメリカや中国がどうしてもというのであれば、高級牛ステーキを始めとする肉食を一切絶ち、大豆ミートに代表される代替肉にシフトするべきだと述べられています。

つまり、何を食べ、何を食べないかを私たちが選択する必要があるということです。

SDGsの嘘②アメリカや中国の発展をSDGsで抑えたいEUの思惑

SDGsはヨーロッパに有利なルールって本当?

ヨーロッパで決められたパリ協定は、CO2の排出を厳しく規制しあう協定だけど、これは産業の発展とは正反対の規制だという主張があるんだ

SDGsは「パリ協定」から発生した世界共通の目標です。

パリ協定で言及される目標には、「産業革命以前」という基準となる状態がよく出ます。

産業革命はイギリスで石炭を利用した機関が発達することにより起こりました。

その後アメリカ大陸で「石油」が発掘されるまで、エネルギーと言えば石炭の時代が続くのです。

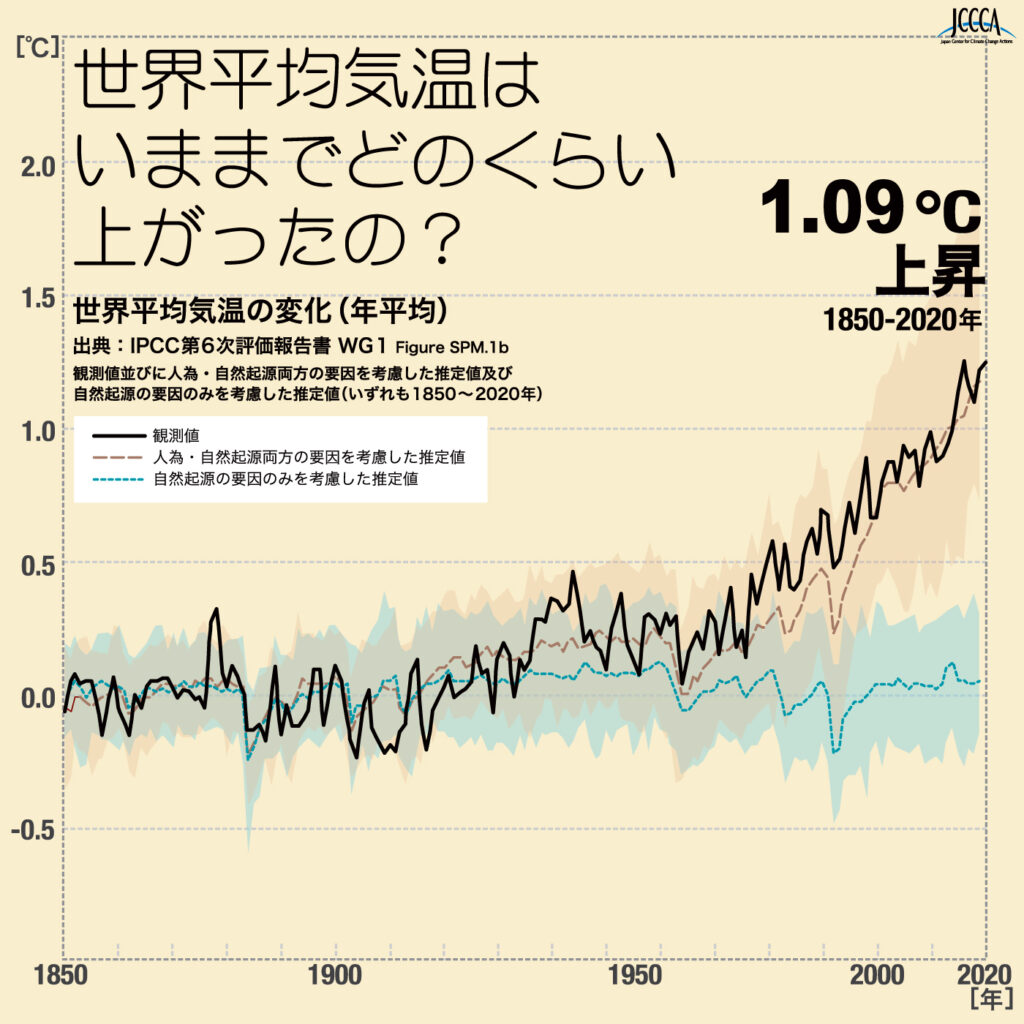

石油を精製してガソリンが誕生したのち、世界の気候が少しずつ変わっていることに学者が気づきます。

まずその理由は「地球の平均気温の上昇」であるらしいことがわかりました。

次に地球の平均気温上昇が「自然の活動の影響ではない」ことが仮説として上がり、ついに気温上昇の原因は「二酸化炭素濃度の上昇にある」ことが科学的に判明するまで、100年以上の月日がかかりました。

そして急遽、世界の首脳たちが集まって「二酸化炭素を減らそう」と立ち上がり、パリ協定が結ばれたのです。

ここで見逃しては行けないのが、産業革命を起こして地球温暖化を招いた張本人は「ヨーロッパ」であり、自分たちが起こしてしまった取り返しのつかない環境破壊の後始末のために世界中を巻き込んでいるということです。

アメリカがドナルド・トランプ政権のときに「パリ協定」を脱退したのは、自国の発展を妨げるようなヨーロッパの言い分に耳を貸せない、そんな背景があったのでしょう。

当時シェールガスの採掘技術を進歩させていたアメリカを、ヨーロッパが脱炭素を掲げて重い税金を負担させることによってイニシアチブをとろうとしたのです。

世界の覇権「イデオロギー」は大きく4つに分断されており、ヨーロッパはその頂点に立ちアメリカと中国に対して優位に立とうとしている、というのが著者の意見です。

なお、その覇権争いの中で日本がどう振舞うべきかは、落合洋一先生の「2030 世界の地図帳」において詳しく予測されています。

SDGsの嘘③事情が違いすぎる日本とヨーロッパ

著者は、日本とヨーロッパの「エネルギー資源」「水産資源」の事情が異なるため、無理にヨーロッパ優位のSDGsに倣うべきではないと述べています。

例えばエコな発電として筆頭に浮かぶ太陽光発電ですが、日本では農耕放棄地や山肌を切り開いてソーラーパネルが設置されている例が数多くみられます。

一見すると空いた土地の有効利用に思えますが、一度ソーラーパネルを設置してしまうと地盤工事などの関係でその土地では農作物を育てることに利用できなくなってしまいます。

また太陽光と同じく再生可能エネルギーとして有力な風力発電は、主に山の稜線や海洋に設置されることが多いですが、巨大な風車が自然の風を受けることにより風下の風量や気温に少なからず悪影響を及ぼすとしています。

日本は土地が広くはありませんが、世界有数の温泉大国です。

著者は活火山の持つ地熱を利用した「地熱発電」こそ日本にとってうってつけの発電方法であると述べています。

マスコミが世間にもたらした影響についても著者は厳しく言及しています。

テレビ放送各局がSDGsに関する情報を発信し始めたことも、私たち視聴者に負の影響をもたらしたと筆者は述べています。

なぜなら「長いものには巻かれろ」という日本人気質が足を引っ張り、「周りからどう見られるか」ばかり気にしてしまって、SDGsの本質はさておき「何となく」取り組みを始めてしまう企業が増えたからです。

- 日本とヨーロッパでは資源の事情が違うため、SDGsをマネる必要はない

- 地熱発電こそ日本に適した発電方法

- マスコミの発信することを妄信しないことが大切

日本が目指すべき里山と江戸の「日本流SDGs」

著者は日本はどうするべきだと言ってるの?

日本人がやってきたサステナブルな取り組みを踏襲するべきだとしているよ

では私たち日本人はSDGsとどう向き合うべきなのでしょうか?

日本の最善策は「余計なことは何もしない」です。

なぜなら日本人はもともと限られた土地で農作物を最大限効率化し、サステナブルな仕組みを築いてきた歴史があるからです。

その証拠として筆者が挙げているのが「水田」と「里山」です。

サステナブルだった日本の水稲栽培

日本は山の沢から水を引き、稲を育て、収穫が終われば流してしまいます。

田畑を耕し小麦などの農作物を育てて収穫する仕組みは、古くは古代メソポタミア文明で始まりました。

メソポタミアでの小麦の栽培は「灌漑農業」で、収穫を繰り返していくと水の塩分濃度が徐々に高まり、やがては塩害により作物が育たなくなってしまいます。

それを地球温暖化のせいだとするインチキが専門家から出てきたことにも、著者は言及しています。

徹底的に管理された自然「日本の里山」

限られた土地と資源でどうしたら最も効率的に自給自足できるかを突き詰めた結果が「里山」です。

里山は自然の中に人々が暮らしていたと思われていますが、本来は「天然」ではなく「人為的に作られたもの」です。

森林を徹底的に管理し、適度に木を間引くことで日の光のあたる森の地面には山菜がよく芽を出します。落ち葉が発酵して栄養豊富な土壌が出来上がれば、様々な生き物が勝手に住み着いて多様性のある生態系を形成します。

干ばつに備えて水田に曳く水を溜めておく貯水池も、稲作を絶やさないために作っただけであって、決してそこに住む多様な昆虫たちを守るためではありませんが、生物の多様性を高めます。

民家の近くにはブナやナラの木により林を作りました。これはもちろん薪として利用するためですが、薪を切り出す際は林の再生速度を上回らないように注意を払っていました。

里山のサステナビリティと江戸の街

こうして持続可能な里山が形作られたわけですが、最終的には「その集落に住む人口」すらコントロールされていました。

なぜなら里山のサステナビリティを守るためには、人口の限界があったからです。

主に長男は各家庭を引き継ぎ、次男などは都へ丁稚奉公に出されたりtellaへ出家させられたりしました。女の子は他の里へ嫁がれたり、遊郭へ売られたりしました。

いわゆる「口減らし」です。

そして人が集められたのが「江戸」の街です。

江戸のサステナビリティ①下肥

下肥は、人の糞尿を発酵させた良質な肥料です。

下肥の働きにより栄養価の高い畑となった土地では作物の採取量は増え、大都市江戸の人々のお腹を支えられたのです。

江戸のサステナビリティ②江戸前

江戸時代にはごみ処理施設などありません。

それだけ聞くと江戸の街は不潔だったのではないかと思われがちですが、当時のごみは生ごみや紙、人の糞尿などの有機物なので、海に流れ込んでも栄養素になります。

魚群探知機もないうえに現代のような漁業技術もないので、結果的に獲りすぎない漁業が実現します。

江戸のサステナビリティ③食事

なにより江戸の人が肉食ではなかったことが江戸をSDGsな都市にしたのです。

もし江戸の人たちがこぞって牛や豚を食べたとしたら、そのための牧草地は日本には足らなかったでしょう。

日本の里山と江戸の持つサステナブルな仕組みは、やがて明治維新と世界大戦によって「欧米になろうとした日本」に見放され、徐々に廃れてしまいました。

里山の森を管理する担い手が減ったのではありません。

日本人が欧米人に並ぼうとして、もともと持っていた日本の良さを守る人が減ったのです。

- 日本の里山は「天然」を徹底的に管理して作った「自然」

- 日本の里山は一定数の住人の生活をサステナブルにする

- 里山から溢れた人が集まった江戸の街はサステナブルな仕組みでいっぱい

私たちにできること

里山を再生することが日本流のSDGsだとしたら、私たちにできることは次の3つです。

- 地方の魅力を発信し人を呼ぶ

- 地方のインフラを整備し、人々に住んでもらう

- お年寄りの方々と交流する

都市に密集してしまった人口を、地方に再分散させるのです。

地方の魅力をうまく発信すれば、たくさんの人に来てもらうことができます。奇しくも新型コロナウイルスの蔓延の影響でテレワークが導入され、地方へ移住する人が増えています。

生活に必要なインフラを整備することができれば、その地にずっと住んでもらうこともできるでしょう。

新型コロナウイルスの蔓延により、世界の国々が分断されてしまいました。

今こそ国が他国に依存せず、個々の力でそれぞれの国や街が自給自足の力をつければ、コロナ禍が過ぎ去ったあともレジリエンスなまちづくりが実現します。

かつて里山での生活をしていたお年寄りの方に話を聞き、ノウハウを得ることも里山の再生に欠かせません。

- 日本とヨーロッパでは資源の事情が違うのでマネをする必要はない

- ヨーロッパとアメリカ・中国の対立に振り回されない

- 日本の里山は日本流SDGsの見本

最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。

これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!

まずはできることから!

できそうなことから!